现代都市的人虽然很多人并不接受传统的中医的治疗,但是毕竟耳濡目染,对于一些词汇也是耳熟能详的。例如,很多人在中医门诊看病拿完药方以后,往往会追问一句,大夫,我这个需要“忌口”么?很多边远一点的城市,家里老人在小孩发热后总是会说,什么东西是“发物”,为了避免小孩病情反复是不能吃的。

对于这些说法,很多搞现代营养学的专家都是嗤之以鼻的,忌口和发物之说根本就是无稽之谈,明明都是富含营养的食物,病人的康复是需要营养的。这种忌讳对病人的康复没有任何帮助。也有的中医大夫对病人要求很严,吃我的药的话,什么什么是不能吃的,对预后会有直接影响,这些忌讳都是在漫长的医疗实践中积累的经验,不容小觑。

虽然是一名科班出身的中医大夫,但我这一代人是从小接受的数理化现代科学教育,仅仅一句经验累积也是不能让我自己完全信服的。但不管从文献记载还是在临床实践中,确实有不少病人的病情和饮食内容相关,但每个人的触发因素又不是完全相同。这其中到底发生了什么?如何为病人制定合理的饮食方案,既能保证营养,又能避免对病情的干扰呢?

这一困惑直到我接触到功能医学以后才得以解开。这个问题的关键点就在于慢性食物过敏,也称食物不耐受。

急性过敏已经耳熟能详,但是慢性食物过敏并不为大家熟知,人的免疫系统把进入体内的食物的某种成分或微粒作为危险因素加以攻击,形成免疫复合物,进而导致身体出现炎症反应,炎症因子和免疫复合物可以随血液循环周流全身,对各个系统功能产生影响。各种消化系统疾病、皮肤病、神经系统疾病、免疫疾病缠绵难愈,都可能是慢性食物过敏在其中推波助澜。

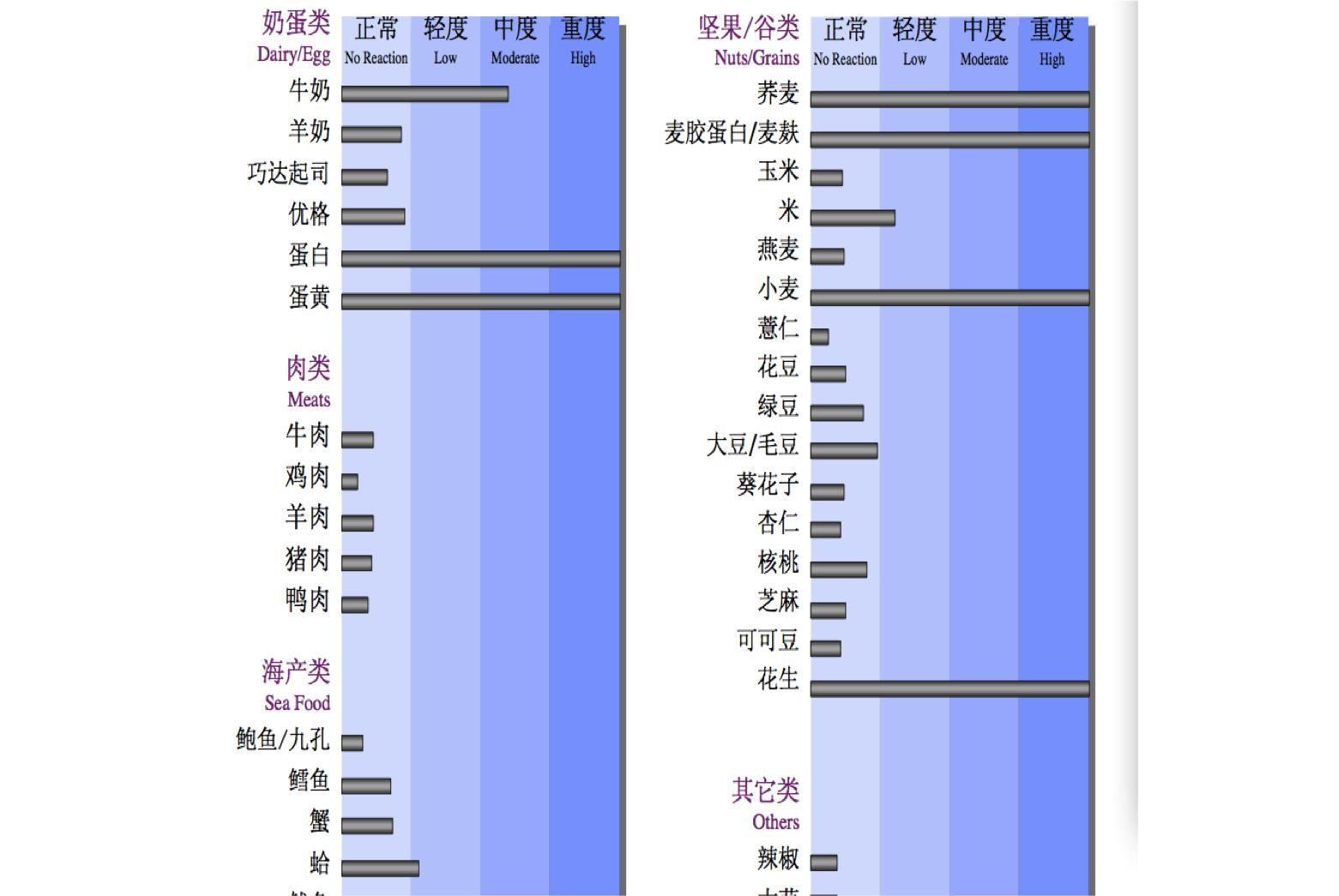

我母亲慢性肠炎多年,消化功能一直很弱,每年秋天更是容易出现腹泻。因为她是祖籍山东,从小以面食为主,每每身体不舒服的时候都是想吃一些龙须面之类的东西。我也曾找老师进行过治疗,但是病情总是反反复复。直到我认识了王医生,她建议我母亲做了慢性食物过敏检测和有机酸代谢分析,慢性食物过敏检测结果中的鸡蛋、荞麦、麦麸、小麦、花生都是重度过敏,牛奶是中度过敏,大米、蛤蜊轻度过敏。按照这种忌口的要求重新安排日常饮食,加上益生菌、消化酶、杀坏菌的植物提取物、修复肠道的氨基酸,简简单单几种东西用了一个多月的时间就把我妈妈好几年的慢性肠炎彻底解决了。

而这里面我之前并不重视的忌口,恰恰是造成我母亲肠炎反复发作的元凶。

中医作为东方医学的代表之一,有数千年的经验积累和传承,对于食物和疾病康复之间的关系有着非常丰富的经验和认识。早在东汉时期,张仲景在《伤寒杂病论》中对于各种感染导致发热的疾病的系统论述中就有食物禁忌与疾病康复的记载。其中在《伤寒论Ÿ辨太阳病脉证并治》篇,在桂枝汤服法与注意细项中,明确提出在接受治疗过程中,要“禁生、冷、粘、滑、肉、面、五辛、酒、酪、臭恶等物”。这应该是在文献记载中最早的有关感染性疾病康复需要进行饮食禁忌的记载,这一原则至今也仍然在指导着中医的临床实践。

这其中的“生”泛指各种生食,“冷”主要是说食物的温度,中医认为生冷损伤胃阳,也就是影响胃的消化蠕动功能。以功能医学来看,胃是人体进行消化的重要器官,各种消化酶在体内需要合适的酸碱度和温度,生冷食物,尤其是现代人喜欢的各种冰镇饮料和冰激凌一定会让胃的局部温度改变,影响消化酶的活性。不能充分地消化就不会有良好地吸收,食物大分子在肠道中更易发酵产生毒素,或者作为抗原诱发免疫应答。

“粘”是说食物性状,形容食物粘黏,比如各种糯米制品,南方的糍粑、汤圆都是代表。这一类食物同样也是不易消化。“滑”是说食物的功效,容易诱发腹泻,增加大便频次的各类食物。这一类食物都会影响胃肠的消化排泄功能。

“肉”顾名思义,泛指各种肉食,“面”泛指各种面食。“五辛”说法不一,但可泛指各种辛辣刺激性食物,酒,各种含酒精的制品,酪,各种奶制品。臭恶,包含各种味道浓重刺激性的食物,也包括腌制品。这些也都是容易诱发消化问题的东西。

我母亲虽然不是热病后的恢复期,但是她的面食、奶制品、鸡蛋都是重度过敏,这种慢性免疫伤害也正是造成她疾病缠绵难愈的原因,虽然表述不同,但是对于食物的这种认识是想通的。

中医针对感染性疾病恢复期提出的忌口,或者民间口耳相传的发物,都是在总结食物对于炎症相关性疾病的影响。但是这种经验总结难以做到个体化,慢性食物过敏可以视作中医忌口的科学表达,这也给为慢性疾病患者制定日常饮食方案提供了科学的、个性化的指导。

“一人之肉,彼人之毒”,中国的这句古语恰恰暗合了慢性食物过敏的情况,富含营养的食物并不适合所有人,“恩害相生”,古老的东方思维结合现代的检测技术,一定能让我们对人体的认识更为深入。